急流通退,苏轼做不到

有人说到个奇怪的现象,用以形容苏轼与孙巨源的友情实属不一般。

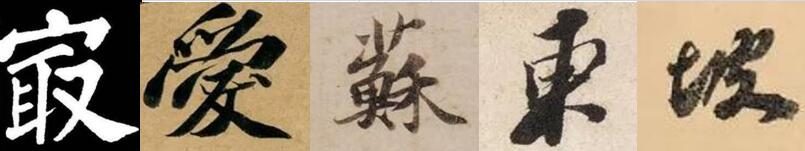

他们说,中国古人之诗词文,哪怕专写某人,亦少以其名作为篇名,但苏轼竟有一首诗,就叫《孙巨源》。

我不免搜了一下,方知此言谬矣,因其诗题并不止三字,而是——

《广陵会三同舍,各以其字为韵,仍邀同赋》。

原来,他与刘邠刘贡父、孙洙孙巨源、刘挚刘莘老相会,用他们的名字各写了首诗,并非专为孙巨源而作。

但可以肯定的,除开书信往来,光是苏氏诗词里,与孙巨源有关的,即有十二首之多,他们关系之近,可见一斑。

今日读到一篇,颇为有趣。虽然是与孙巨源互相唱和,似乎是专为他而写,实际上,句句写的又都是自己——准确来说,是自己的理想,

高才晚岁终难进,

勇退当年正急流。

不独二疏为可慕,

他时当有景孙楼。

第一句可以不论,因为那是对以后的想象,第二三句则正是以典故来实写孙巨源的人生经历。

急流勇退,讲的是宋初陈抟见到钱若水,说,“是无仙骨,但急流中能勇退耳”。二疏乃西汉晚期太子太傅疏广与其侄子太子少傅疏受,身为二千石之官,却担心功成名就之时不远离庙堂之高,将来只怕“惧有后悔”。于是两人都坚决辞官,回乡路上,感佩他们恩德的老百姓夹道相送。

以史推今,孙巨源的时候,急流则指王安石新法得到皇帝加持,以力排众议势不挡之势颁行天下。孙巨源反对无效,自请外放。在海州任上,抵制将造成老百姓利益损伤的常平钱等新法。所以,苏轼讲,当地的老百姓,以后一定也会建一座楼台来怀念你啊。

列位,此诗看似皆述孙巨源,实际上,苏轼也是不赞同新法而求外放,通判杭州。他同样也对一些不合理的制度进行了抵制,保障老百姓的生活。

他的经历,哪孙巨源,可谓十有八九是相似的。

如此而言,明写的是孙洙,实际上难道不是自况吗?

只不过,激流勇退,知易行难,不论是孙巨源还是苏东坡,都是说说而已,终究难逃儒生以天下为己任,想为帝王分忧,哪怕被贬荒服,还得山呼万岁的命运。